Even the dictionary defines adventurer as

“a person who has, enjoys, or seeks adventures,”

but adventuress is “a woman who uses unscrupulous means

in order to gain wealth or social position».

My life on the road – Gloria Steinem

Son las tres de la madrugada. Tienes las rodillas frías y, por primera vez, la vaga sensación de que lo que estás haciendo tendida ahí, fingiendo que duermes en el camarote desvencijado de la cabina de un camión antediluviano que rueda hacia la frontera, puede ser, entre tantas otras cosas, una manifestación psicótica de tu incapacidad de adaptarte, o sea, negarte a asumir y ordenar la pérdida. Marcharte, quizás, después de tantas idas y vueltas, no ha sido otra cosa que el terco amor por la fuga del esto, hoy, ahora, yo.

Semanas atrás. Sentada una hora, dos horas en el bus hacia la universidad. Pensaste en los pájaros que vuelan por el revés de los meses. Única certeza: ¿cómo podía ser esto la vida?

Mil novecientos noventas (y siete años de edad). ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser dramaturga, mago, astronauta… Y, detrás de las ojeras de tu padre, ya leías: En tu ciudad, nadie construye estaciones espaciales para que las chicas puedan ir a nadar entre estrellas muertas. Pero puedes ser lo que quieras ser. Y, mientras tanto, extendías tu neurosis, rodeada de mujeres de rodillas fregando la cocina, los pañales, las vitrinas. Tu madre, ama de casa/economista. No tenía tiempo para leer, pero deshizo en migajas cualquier asomo del deseo para que tú sí. En silencio, aprendiste del terrible aburrimiento del tiránico amor estable de tus padres, que todo lo que exigía era una niña de escaparate. No te tomaste la molestia de devolverles una niña limpia y educada que nunca pierde docenas de medallitas de pájaros-espíritus dorados revolcándose entre los geranios. Tu retribución al hogar heteropatriarcal: dos tratamientos psiquiátricos, cuatro suspensiones, tres matrículas condicionales, dos expulsiones, una profesión estéril.

***

Un día, un golpe: cuando seas grande era esto, hoy, ahora, yo. Mujer, veinte años, depresión (insatisfacción) crónica, profesora de Literatura. ¿Literatura? ¿Por qué estudiaste Literatura en un país que solo alumbra abogados? A tu edad, no sabías hacer otra cosa que leer. Aprendiste todos los oficios inútiles: ser una doncella en la armadura de un caballero, un rey que enloquece en el trono, un huérfano hambriento en una urbe industrial. Querías ser árbol y animal, planeta solitario y satélite distraído, herida abierta y flor. Querías viajar en el tiempo, en todas las latitudes, querías padecer y amar en cuerpos ajenos. Le arrancaste a los libros los itinerarios clandestinos que tu clase, tu sexo, tu educación y tu tiempo te negaban. Pataleaste contra tu realidad.

Y ha sido tu pataleta más larga, un berrinche más melancólico que rabioso.

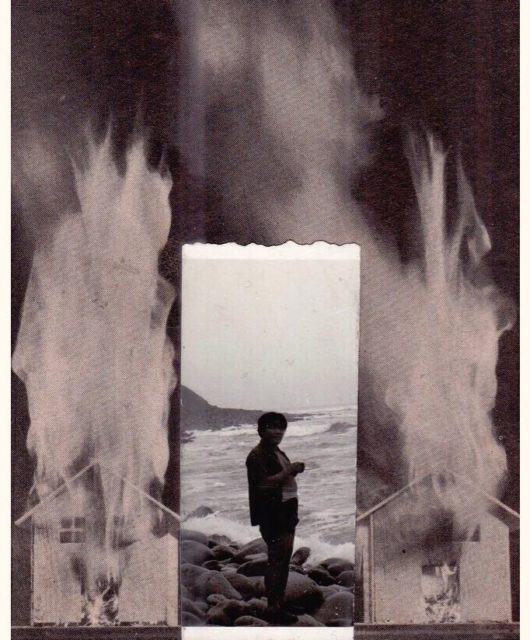

¿Qué era la Literatura, con su séquito de –ismos y siempre antecedida de teorías enrevesadas? Ambivalencia. Leíste palabras muy largas, palabras que son como un bocado de cenizas en la boca. Todas te prometían acercarte más a los mundos que amaste en tu infancia, a reinventarlos y descubrir otros, pero las palabras pretenciosas, pocas veces te deslumbraron. Volvieron opacos los libros más luminosos. Los personajes que amaste se volvieron monstruos, indescifrables y solitarios, que ya no te respondían. Y entendiste que para convertirlos en objetos sofisticados -en ob-je-to-de-es-tu-dio-, solo podías contemplarlos desde lejos, desde afuera. Dentro de la Literatura que se estiraba en puntas de pie, ya casi nadie se atrevía a escribir libros llenos de árboles, libros que aguardaran detrás de los incendios de la personalidad bipolar de chicxs de dieciséis años. En una universidad elitista, te disciplinaron en escribir poéticos reportes de laboratorio que estrangulaban con austeridad los libros más distinguidos. Hermoso oficio para el intelecto sensible, pero tú, con tus insomnios y tu ansiedad, solo podías triturar el delirio ascendente de no ser mediocre. Te hiciste más pequeña.

Un día, un golpe: cuando seas grande era esto, hoy, ahora, yo

Pero de la literatura, de esa que se pone de cuclillas para rumiar las palabras que te trepan por las piernas, el hastío, los ojos; que te arañan los anhelos, la boca, los silencios; de esa que has hecho tuya, de tu literatura no se puede retornar. ¿Cómo se puede trocar una infancia habitada entre libros? ¿Cómo se puede olvidar el Nautilus, el Tankadère y el Pequod, todos los barcos que se amó a los siete como a los veintidós? ¿Cómo se puede volver de las conversaciones con muchachas que, al no poder ser pájaros, se hicieron libros? Y en el trazo de tu nombre, en los cuadernos a doble renglón, la estética del melodrama entre los restos de planas “soy la muchacha mala de la historia” y, así, con una mano en mueca de dolor y, con la otra, espantar las moscas de la infancia. Instrucciones para ser un escritor alado: pretender amar y ser cínicamente. Kerouac, Hemingway, Chatwin. Todos hombres, todos blancos. ¿Y tú? Pequeña criatura en el sur pobre del continente, con el cerebro atrofiado por lecturas distorsionadas de los poemas de Whitman. Tú nunca te habías sentido distante de ellos. ¿Cómo podías conocer otra forma de viajar si no la que te enseñaron los restos de tu biblioteca de imposturas? ¿Cómo, entonces, viajar con cifras, con paquetes all-inclusive, con millas en tarjetas de plástico? ¿Qué otra forma de viajar si la lectura es y solo puede ser en solitario?

Te marchaste sola.

***

Cuando te dijeron que ibas a terminar en una bolsa negra, te reíste en silencio. Te habías resistido a renegar del piélago azul que separaba a Penélope de Odiseo, ignoraste que Alicia caza conejos mientras duerme un sueño profundo, y que las mujeres que intentaron reescribir la espera heredada, muchas veces, lo hicieron desde un amargo encierro.

Camus, ese existencialista que escribió extensivamente sobre la felicidad, se preguntaba dónde reside el valor del viaje. El miedo. El miedo quiebra algo parecido a un decorado interior dentro de nosotros, escribía. Después de tres o cuatro veranos viajando agazapada a la terrible costumbre de amar y vivir en pretérito, te empezaste a quejar menos –de tu mochila, del sol, del dinero, de la monotonía, de tu pelo, del olvido-. Había que cerrar la puerta de tu habitación: conversaciones de madrugada entre las páginas de Cheryl Strayed, Robyn Davidson, Isabelle Eberhardt, Beryl Markham. Todos apellidos extranjeros. Aún así, se acomodaron en tu cabeza, y arrojaron risa y valentía sobre tus desvaríos periféricos. Marcharte. No volver.

Por meses enteros, caminaste con el mismo par de zapatos desamarrados y escondida en los dos mismos vestidos de flores, siempre con la golosina del hambre bajo la lengua. Tus vísceras y tus ojos, debilitados bajo la luz de la biblioteca, tuvieron que despegarse del libro y arrojarse al horizonte. El amanecer en el desierto de Atacama fue el primero que te hizo llorar, aprendiste que los tiburones son animales de implacable belleza cuando nadaste entre ellos, te resbalaste por la ladera de un volcán a setenta kilómetros por hora, saltaste de puentes y plataformas, te sumergiste en el cráter de un volcán dormido, volaste tu propio parapente, deslizaste tu bicicleta entre las montañas de la “Ruta de la Muerte”, orquestaste la coreografía fosforescente más hermosa cuando buceaste en el mar nocturno. Todo lo que un turista gringo puede comprar, tú lo canjeaste a cambio de meses alimentándote con cantidades industriales de sodio de cajas de sopas instantáneas. Entendiste que los encuentros deslumbrantes no estaban en el folleto turístico.

Los encuentros deslumbrantes: los artesanos, los músicos y fotógrafos callejeros, las ancianas que te leen el futuro al servirte un plato de Thimpu, los organilleros, los niños persiguiendo palomas, las viajeras solitarias. Descubriste que tampoco se puede retornar del viaje. Habías dado vueltas en círculos, entre la niña que malinterpretó todos los finales de Dickens y la mujer que ahora, con los ojos cerrados, muerta de frío, en la cabina de un camión destartalado hacia la frontera, se siente en casa. Te haces una breve nota mental: Los recorridos en círculos no son inútiles, un gesto redondo es siempre perfecto.

***

Tu cuerpo, que padece cada giro sobre el tedioso recorrido hacia más al sur, hacia un afuera, se apaga simultáneamente con la oscuridad vacilante y tus manos que buscan alguien, algo, por inercia, alcanzan tu mochila. Todo lo que te queda después del último año -el año en que se disolvieron en la boca de tus padres las palabras propiedad, casas, camionetas, vacaciones, perro, terraza, domingo y todos los otros artefactos decorativos con los que se construye la felicidad arribista de la clase media- está contenido entre tus brazos: vestidos del armario de ropa usada adquiridos en las múltiples búsquedas de tesoros en la avenida Grau; una navaja suiza oxidada que no sabes muy bien en qué espontáneo episodio de cleptomanía ha ido a parar ahí, pero que siempre dirías que era de tu abuelo para justificar su inutilidad con este detalle sentimental; el diario de Alejandra Pizarnik atravesado por obsesivos subrayados de la palabra espera; un cubo mágico de Star Wars, amuleto de infancia que un amigo(?) depositó en tus manos antes de partir; un número innecesario de libretas destinadas a quedar en blanco; una caja de acuarelas baratas; y las cartas que nunca le enviaste a tu padre cuando estuvo en la cárcel. Abrazas los restos de una vida quieta, llena de fobias sociales, tardes tibias con ocasionales ataques de pánico, complejos de inferioridad intelectual y amores no correspondidos. Repites conversaciones absurdas contigo misma:

Premisa uno: Mi padre ha salido de prisión hace una semana. Premisa dos: ¿y yo quiero rehabilitar pumas en Bolivia? Premisa uno: Mi padre ha salido de prisión hace una semana. Premisa dos: ¿y yo espero el encuentro pactado con M., un poeta argentino con delirios de grandeza?

El motor se apagó.

***

Estoy cansado, voy a dormir, y en la penumbra puedes distinguir la pesada figura de donde proviene la aguardentosa voz abalanzándose hacia ti. Te recuerda al cuento que escribiste para S.: Era un cielo ancho abalanzándose sobre una muchacha de cuclillas. Pero el hombre que te ha conducido hasta ahí, a esa carretera oscura que atraviesa el desierto costero, es menos sólido que tus monstruos neuróticos de papel. Sigues tu protocolo: poner tu mejor cara de palo, pausar tu playlist (titulada «Orinas mejor cuando no estoy») y deslizar tu ser desde el camarote hacia el asiento del copiloto. A dónde vas. Hay espacio para los dos. ¿No tienes sueño? Ven. No tienes miedo, este no es tu primer verano viajando sola. Ni eres la primera chica moviéndose en autoestop en las carreteras de Latinoamérica. Tus dispositivos de defensa: un largo historial psiquiátrico y una navaja sin filo. Repasas tus estadísticas: El 90% de las veces, el conductor te va a pedir sexo. Ponte seria: no sucederá nada. Confías en ti misma. Tus estadísticas son las historias que se van desgranando en los veranos al borde de la carretera, o durante las noches de cervezas frías en casas anarquía. Las que te dejaron las mujeres que como tú se marchan solas en camiones, botes o bicicletas, entre familias numerosas o jaulas de gallinas. Te duermes pensando en esa amiga española que tenía 19 años y ya había recorrido dos continentes en autoestop: Ponte seria y no sucederá nada. El hombre todavía te ruega tres veces más. Este solo será otro intento fallido de rehabilitar la reputación de los conductores más emblemáticos de la autopista, y, en el mejor de los casos, hará más catártico ver otra vez a Thelma y Louise volando en pedazos un camión.

Repasas tus estadísticas: El 90% de las veces, el conductor te va a pedir sexo. Ponte seria: no sucederá nada.

Recuerda. Desde que viajas sola, coleccionas un desfile disparatado de personajes infames: el conductor sexagenario en búsqueda de una nueva esposa que, ante tu negativa de atenderlo devotamente en su chacra en medio de la selva ecuatoriana, puso el pie en el acelerador y bloqueó tu puerta; el sindicato entero de trabajadores de la terminal de buses de la capital paraguaya que, al darse cuenta de que estabas literalmente viviendo ahí (y sin un guaraní), hacían turnos cada día de la semana para ofrecerte una cena o una cama; el host de Couchsurfing que, de manera misteriosa y en contra de todas las leyes de la física, amaneció detrás de ti haciéndote cucharita; e incluso, de bonus, te ha correspondido recibir tu cuota de acoso callejero por parte de las fuerzas del orden.

Recuerda. Eres afortunada. Viajar en solitario con una vagina te hace dueña de un repertorio de historias borderline. La gente no sabe si reírse o lanzarte cosas por la cabeza al escucharlas, como si fuese cuestión de suerte haberte marchado sola y retornar entera a tu país, al Perú, el tercer país con mayor cantidad de violaciones sexuales en el mundo. Estar de vuelta en medio de las hordas de buses y el olor de orina de las calles de Lima, entre tu familia y tus amigos, supuestamente te hace más inmune a que te violen, te golpeen o te maten. Pero las cifras son definitivas: hay más probabilidades de que seas víctima de violencia sexual en tu propia casa. Pensar el viaje en solitario como una experiencia particularmente riesgosa para una chica es invisibilizar la violencia que precede y continúa a estos breves ensayos de autosuficiencia. Privilegiar la historia de “tus hazañas”, a veces, significa dejar de lado las otras historias, las que dejas de leer detrás de la sonrisa muda de tu madre, tus primas, tus amigas. Y olvidas que cada mujer ya ha urdido un vocabulario para el asco y la vergüenza, un crujido violento que se derrumba con los años, las ciudades y los nombres que nos echamos encima.

Recuerda.

Tu mismo cuerpo es la regla a la estadística.

***

La primera vez que te tocaron no estabas viajando sola. Tenías seis años y estabas en el asiento de copiloto de un taxi, con tu madre en el asiento de atrás completamente ajena a lo que el conductor te hacía mientras «intentaba ponerte el cinturón de seguridad”. No fue la última vez que alguien te haría sentir así antes de cumplir diez años. De eso se encargaría algún primo mayor, alguna persona que trabajaba en la casa o un amigo del colegio que te gustaba. A los once, tu segundo beso sería a la fuerza, te lo daría el taxista que te recogía todos los días después del colegio. Escapaste del auto. Lo más fatigoso: tragarte el miedo y contarle a tu madre, quien te instruyó en las razones de tu vergüenza: Tu falda del colegio es muy corta, siempre te gusta andar sola. La primera vez que te llamaron puta tenías doce. ¿Qué más podías aspirar a ser? A esa edad ya despreciabas las recetas de feminidad de una Cosmopolitan de los años 70 con las que te atragantaba el colegio católico. Puta. El miedo y el asco embadurnando el respetable semblante de los pa-dres-de-fa-mi-lia, y su descendencia medieval, que preservaba la sagrada tradición del slut-shaming. Abre la boca de señorita y llénala de calma: fá-cil.

Te prometiste jamás hacer sentir a ninguna chica como las niñas de escaparate te hacían sentir. Te conseguiste un filtro distinto: divides el mundo entre mujeres inteligentes y no inteligentes. Lamentablemente, no podrás sacarte este filtro nunca más. Y, muchos años después, te sorprendería encontrar las mismas posturas de niñas de colegio católico dentro de la burbuja intelectual progresista. La mujer tiene asco de la mujer, leíste en un seminario de feminismo. Y entendiste por qué habías hecho todo lo posible por ser distinta a “las mujeres”, esas criaturas banales y desleales. Era natural que, desde el colegio a la universidad, la mayoría de tus amigos tuviesen pene.

***

Dos mil seis. Tu fuga predilecta. Para estudiar Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuviste que empacar tu vida en Chaclacayo y mudarte. Habías hecho tus maletas con ardiente premura. Estabas hastiada del lugar donde el color de los pulmones de tu hermano te había obligado a crecer, cansada de la mentalidad de misa de domingo, de las fachadas que escondían piscinas vacías y narcotraficantes, de las familias alemanas con sospechosos complejos aristocráticos, de las ciento-noventa-y-dos especies de plantas con las que conversaba tu madre en el jardín y las huachafas pretensiones de clase alta de todos tus amigos de apellido extranjero. Lima, un ejercicio más de desarraigo. Ahí el sol no te atormentaba todo el año. Su hostilidad te educó: cuando eres una chica que elige pedalear hacia cualquier lugar en medio de invernales melancolías que se desvanecen entre la mugre y la niebla, lo imprescindible no es el casco, sino los audífonos, a pesar de las veces que te has empotrado en camionetas, taxis y la mitad de las veredas de tu ciudad.

Mientras más lejana cuando vuelves la cabeza hacia atrás, todo lo que es una necesidad se transforma en peso lánguido.

En todo caso, ninguno de tus viajes, en bicicleta o en camión, ha empezado sin miedos ni presagios de fatalidad, pero sí con la percepción clara y luminosa de las posibilidades, que es lo mismo que sentirte invencible. Mientras más lejana cuando vuelves la cabeza hacia atrás, todo lo que es una necesidad se transforma en peso lánguido. Y, en un breve instante, se te concede el derecho a apropiarte de los lugares comunes, como el cuanto menos tenemos, viajamos mejor, y todas las otras ficciones hermosas que se despliegan cuando habitamos en el perpetúo movimiento y pretendemos asir la impermanencia. No podrías ser todas las que eres si tu despertar a la vida adulta en un cuerpo de mujer no se hubiese dado en ciudades caóticas y montañas improbables de Latinoamérica, sin los soles nocturnos en casas anarquía, al pie de volcanes dormidos, en sofás de extraños, al borde de lagos, en maleteras de autos, veredas y bancas de parques.

La viajera que también fuiste te devolvió la única certidumbre en la que ya, irremediablemente, solo puedes vivirte: eres fuerte. No como un bloque inquebrantable; al contrario, criatura de huesos porosos, flexible, ligera. Sentirte fuerte igual a sentirte extranjera (de ti), abrazar la incertidumbre, amar el hábito que posee el mundo de no doblegarse a tu deseo, solo desde ahí puedes escribir(te) con una paciente obstinación.

Y aún hoy, no tienes idea de cómo te las arreglaste para revolver la trama de los días felices y urdir el malestar, una vez más.

***

Cuando te vistes de extranjera eres -casi- nadie. Cada vez que cruzas a pie una frontera, se difuminan las inscripciones: grado de instrucción, ocupación, clase social, distrito de residencia –toda la parafernalia del sofisticado proceso de blanqueamiento de impulsos y fantasías de tu ciudad-. Y a cuestas, el apático adiestramiento migratorio -prohibido pasar, mudar, soñar-: no solo eras una chica viajando sola. En la espera, de cuclillas en las colas, adoptaste la costumbre de repasar los itinerarios atravesados en las palmas de tus manos: las fronteras de tu sexo que te confinan a la supuesta seguridad de tu casa; las del color –marrón, canela, “puerta”- de tu piel que también es un destino; y, por supuesto, las del desborde y la geografía escolar, custodiadas por soldados y oficiales que solo entienden de mundos por orden de mérito: primero y primero.

Lo que queda: una chica, no blanca y con pasaporte del último de los mundos posibles, viajando sola.

Y entre las idas y vueltas, entre dictar Shakespeare a post-adolescentes, y asumirte vagabundo profesional, sospechaste que habías pescado lo peor de ambos mundos en tu repertorio de sensibilidades. Al final del día, se trataba de adquirir “un espíritu libre”, epicentro de la fiesta y el verano infinitos en medio de la pobreza espantosa que rodea los sitios más turísticos de tu continente. Poco a poco, te fueron arrebatadas las ideas relámpago que te habían convencido de que en la mochila se diluían las contradicciones, y entonces, te aturdió tu propia frivolidad: acumular hambre, pocas duchas, resfriados y hernias, durante tres o cuatro meses, fueron todos relatos de un salvajismo bien podado frente a la costumbre de vivir a tiempo completo dentro de una publicidad de Visa –porque la vida es ahora-. Viajar también era un verbo en el que palpitaban ficciones imbéciles sobre la exploración hedonista y los espejismos de autenticidad, pintados de superioridad moral -esa máscara con la que, aunque (te) lo niegues, vestías tu recién estrenada pobreza-.

Y el malestar que se retuerce entre tus órganos y las caídas no ha sido otro que el de saberte un espíritu estrecho. Tu apertura acaba donde empiezan los chistes sexistas y racistas; los silencios incómodos, en los que te lamentas de la comprensión lectora de la comunidad viajera, se han vuelto la medida de tu snobismo; que cambies de ciudad como si sufrieses de manías persecutorias no aligera los prejuicios que se apilan mientras crece tu familiaridad con las historias de “resistencia” que se tejen entre líneas de coca, música electrónica y té de LSD; y tantas veces trazas límites entre las mujeres de los primeros mundos y las otras, como tú; entre los pequeños privilegios y la explotación de espectáculos de pobreza; entre la conversión de dólares, euros y soles; entre las vacaciones y los viajes solo de ida. Tantas veces que ya no sabes del amor sin queja. ¿Cómo volver a viajar sin padecer disonancia cognitiva en medio de una tribu de gringos y europeos cuya infantil narrativa de compra lo que de verdad te enriquece se construye sobre un paz y amor inscrito sobre intercambios poscoloniales?

Tu amor por la mudanza, como todo amor, empezó a alimentarse también de odios.

Una mañana, tres hernias discales resolvieron que en vez de echar sobre tu espalda la vida y la mochila, debías arrastrarlas sobre dos ruedas. Y una vez que comprendiste que permanecer en hostels por meses no era una sentencia, empezaste a coleccionar cuartos propios.

***

A los veintiséis, te gusta mentirte más: ya no tienes ambiciones. Hace un año, te marchaste a cosechar pepinos en Europa, en vez de empezar una maestría en una universidad a la que la gente le hace volantines. Para disimular la idiotez del refrán popular no necesitas dinero para viajar, te fuiste a cosechar plantas de marihuana en Oregon, en vez de corregir exámenes de Representación de la Violencia Política en la Literatura Peruana. Y, en este último año fuera, se te ha dado por primera vez querer a Lima como se quiere a un ex, con resentimientos y risa, y, a veces, si la ciudad amanece lo suficientemente sumergida, con cierta gratitud habitada de rabiosa autoindulgencia.

En el verano que atravesaste en un camión el desierto costero de tu país, tenías veintitrés años y un corazón que no andaba bien. Ese verano recuperaste a tu padre de una celda inmunda. Te enfrentaste a la asfixia de la sagrada institución de la familia paterna, sus rostros bañados en incredulidad y furia porque partías. Te apretaste los dientes y miraste el suelo, incapaz de sumarte al espectáculo del desprendimiento, de aceptar vivir en la azotea de algún pariente y dejar que tus sueños sean devorados por el amor totalitario. En ese último itinerario, la ley de los prófugos te concedió un paréntesis: conociste a N., un mochilero francés -del sur y jamás de París-. En la oscuridad del cine club, descubriste con tibia amargura que los biólogos marinos se ríen de las tomas largas de las películas en lenguas eslavas, pero nunca ningún hombre te había llevado de la mano a las mesas de los pescadores en los bares improvisados al final de los puertos. Cuando los permisos para mandar tu juventud y tu improbable talento a la mierda se fueron agotando: el amor convencional de los desiguales, ese deus ex machina ridículo que hace trizas cualquier final heroico.

En el verano que atravesaste en un camión el desierto costero de tu país, tenías veintitrés años y un corazón que no andaba bien. Ese verano recuperaste a tu padre de una celda inmunda.

***

Por ahora, has fracasado en la vida adulta con modesta torpeza. Te has construido una quietud no angustiante, en la que puedes viajar lento y de a dos, «vives» en una ciudad sin realmente pagar la renta más de dos meses seguidos. Por algunas semanas, la felicidad intermitente: adoptas un café, una panadería, un cine, un puñado de amigos a quienes les escribirás postales -con el optimismo, últimamente inútil, de que el cartero no te robe las estampillas-, llenas la nevera de botellas del vino más barato y crece la sospecha de que estás perfeccionando el arte del escapismo (y el alcoholismo). Y, sin embargo, nunca habías llenado tantos renglones como ahora.

Pero yo sé que a la vuelta de este mismo boleto sin retorno, aletea tu miedo, anidado en flores y marañas de cabellos oscuros, atrapado en el breve instante que los columpios hechos de infancia solitaria se detienen en el aire. Comprenderás con los ojos entreabiertos el vaivén de los calendarios: las chicas que crecieron amando el transcurrir del ser todxs solo consiguen pulsar las posibilidades de parecerse a nadie. Y ser nadie es un oficio prodigioso que te hace vibrar con su modesta magia, esa que no advertirán los que no guarden parentesco con la derrota. Y basta con que mires las enredaderas y el cosmos desbordado de complejos aritméticos para comprender por qué cada rotación solsticio-equinoccio venera el número inútil de metros cuadrados a la sombra vasta de las casas solariegas o el de las cuotas que permiten vislumbrar la insólita sensación de libertad de los autos con sunroof.

Y a ti, que en cada amanecer de buses y estaciones, acaricias las astillas del tierno fracaso, no te quedó otra cosa que ir recogiendo las sonrisas de condescendencia trasnochada: ahí donde debería instalarse tu futuro, un agujero negro en continuo proceso de expansión. Y el capricho de no domesticar ni un hombre ni un jardín, ni niños jugando con los perros que amaste; solo escribir a jirones en vuelo suspendido, pero con el maravilloso privilegio de siempre andar doblando el tiempo hasta hacerlo figuritas de papel.

Y frente a ti, te interpela otra mujer, que como tú, también sueña con ser una muchacha pasajera que despliega naves con las hojas de los libros de su infancia. Tu respuesta es inmutable: viaja sola. Algunas veces, ella te escucha empecinada con la duda –el transparente oficio de la duda de una misma- que alterna entre todas las abrumadoras posibilidades de un viaje en solitario. Y en los ojos de la que quiere-marcharse-sin-quedarse, un tierno animal sonámbulo: de sentirse menos y pasar demasiado tiempo con una misma, de extrañar un nombre y del posible merecimiento del aburrimiento primero por frías camas de hotel y calles con nombres en lenguas bárbaras.

Le confesarás lo que ya sabe. El inicio de las historias que valen la pena contarse, palpita en una vieja duda del propio ser-cometa, detrás de los miedos aprendidos en la casa paterna. Recuerda: los comienzos de las historias que te contarás una y otra vez, tienen hilos secretos con lo perdido y los cuchillos. Queda cortar por todos lados, menos por lo sano.

Al contemplar tu mapa sentimental de Latinoamérica, recuerda la constelación de viajeras repartidas, como soledades azules intermitentes en tránsito. ¿Hacia dónde se dirigen con sus futuros sin domesticar? Esas viajeras que fuiste, y todas las otras que te gustaría ser, dibujando círculos invisibles que solo pueden leerse desde los intersticios, desde el revés de la espera.

A veces, la revuelta más bella, se teje en solitario. Es un comienzo.

Chiapas -o acaso Valparaíso, pero Lima otra vez, Lima siempre-, dosmildiecitantos:

el año en que tiramos todos los juguetes estropeados por la ventana

y cruzamos los dedos esperando que no se rompan.