Justina va a encontrarse en Lima, por primera vez, con otras mujeres que fueron esterilizadas durante el gobierno de Fujimori. En el camino de Huancavelica al II Encuentro de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas, recuerda cuando fue esterilizada contra su voluntad, rechazada por su comunidad y estigmatizada por su iglesia.

Desde su chacra de maíz en Huancavelica. Justina Rimachi se acaba de enterar que va a emprender el viaje conmigo y no quiere. No me conoce. “¿Cómo voy a subirme al bus con una desconocida?”, me dice. Hace 20 años le hizo caso a un desconocido, un enfermero, que la convenció de que no le pasaría nada si subía a la ambulancia. “Pensé que trataría de un chequeo por mi parto reciente”. Cuando despertó en un cuarto con techo de calamina en la posta médica del distrito de Secclla, le dolía mucho el vientre: la habían esterilizado. El enfermero le aseguró que la esterilización podía ser reversible, “además ya no deberías tener más hijos”, agregó.

“Mi marido me va matar”, pensó.

La ambulancia la dejó en la puerta de su casa. Los días siguientes, no puede precisar si fue una semana o un mes, se los pasó con fiebre, escalofríos, dolor y con miedo.

¿Cómo preguntarle a Justina por ese pedacito de su historia que prefería borrar para siempre? Tenía 28 años, era 1998. El gobierno de Alberto Fujimori Fujimori había prometido reducir la pobreza en el país. Emprendió un ambicioso programa de “planificación familiar”, consolidado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 y que incluía una campaña de esterilizaciones masivas. Las cifras de las organizaciones sociales como DEMUS arrojan datos de hasta 200 mil mujeres y hombres esterilizados en esa época. La mayoría contra su voluntad. Las cifras son todavía incompletas, pero nos dan una idea de la gran cantidad de personas que fueron operadas.

Justina no cuenta en esa cifra, no está inscrita en ningún registro porque el Ministerio de Justicia no contabilizó ni visitó varios distritos de Huancavelica. Hasta hace algún tiempo, le daba tanta vergüenza hablar del tema que se quedaba callada ante la pregunta. Para ella todo lo malo vino con esa operación y con el conflicto armado, con la incursión de Sendero Luminoso en Huancavelica, la desaparición de autoridades, de comuneros, nunca más se sintió segura. Ella se había casado a los 19 años y juntos, con su marido, construyeron la casa en la ladera de una montaña, en una tierra fértil: Manyaclla, Huancavelica, que da a luz maíces dulces y habas carnosas.

Su esposo regresaba ebrio a la casa. Se había sumado a las rondas de autodefensa campesinas creadas para combatir la subversión pero no quería hablar de lo que había visto. Se volvió parco.

-Luego me pasó, dice Justina.

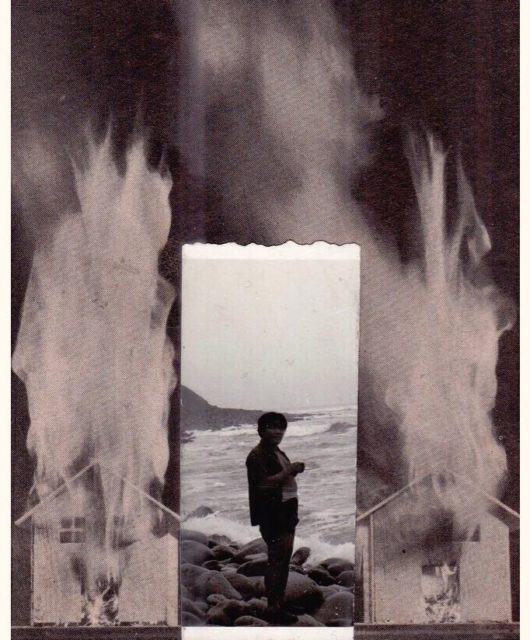

Primero fue el Estado, quien a través de los médicos invadió su cuerpo sin autorización. El segundo golpe vino de parte de su comunidad y su familia.

-Me dijeron puta. Le metieron cuentos a mi marido. Que seguro me había esterilizado porque quería estar con otros hombres, que ahora iba ser una mujer fácil. Tantos problemas me han causado y yo calladita, me iba a la chacra a llorar y decía “por qué a mí”.

Entonces, se encoje de hombros, lagrimea. “¿Para qué sirve una mujer que no puede tener hijos?, me dijeron”, cuenta Justina. A los que la calumniaron los tuvo que perdonar.

Y su esposo, lleno de ira, se desquitó todo lo que pudo con ella. Y la llenó de ofensas. Dejó de trabajar en la chacra, de llevar el ganado a pastar o de cargar la leña. Era un hombre alcohólico que le tocaba la puerta en las noches, un desconocido que ya no dormía con ella, al que parecía darle asco tocarla. Cuando Justina se dio cuenta de que había perdido a su esposo, hizo lo posible por alimentar a su familia. Sus cuatro hijos aprendieron a arar la tierra desde pequeños.

¿Nunca pensaste en botarlo de la casa?, le pregunto. “Nunca, Dios no me lo permita. Hasta el último día de su vida, lo he cuidado”. Esa devoción católica es algo que no puedo comprender. Esa abnegación para ella es un valor que le enseñaron desde chiquita en casa y en la misa los domingos cuando asistía con su mejor faldón. Le contaron la historia de María, de la santa madre, a la que ella miraba con devoción. Y Justina nunca dudó de esa palabra ni menos de esa María sonrojada, paliducha que en nada se parecía físicamente a ella, morena, fuerte, de nariz ancha.

Las siervas del dios cristiano, las hermanas, que aconsejaban a las mujeres de la comunidad, se horrorizaron ante la historia de Justina. “Ya no puedes venir a la iglesia, lo que has hecho es pecado”. Se sintió más sola que nunca. Entonces, ella me repite, como repitió delante de las hermanas, que “no sabía que la iban a esterilizar”. Eso también le dijo al cura confesor y le rogó que la perdone. Y el sacerdote, como si tuviera algo que perdonar, la llamó “hija” y le extendió una bendición. Se sintió aliviada, por lo menos, el sacerdote no le había dado la espalda.

¿Dios te tiene que perdonar algo, Justina? Y se molesta por la interpelación.

Se hace la dormida, conversa en quechua con su hija. En esos rincones del Perú donde el quechua está vivo, yo soy una extraña por no entender ni poder hablar en ese idioma. Ya no quiere decirme nada, sabe que el quechua es su refugio.

¿Tú crees que esterilizarse es pecado?, insisto. Y esta vez, Justina contesta que sí, que es antinatural, que seguro por eso, fue condenada al desprecio por parte de su comunidad.

Hace ocho años, su esposo, el que nunca le ayudó, que la despreció y la trataba como una “mujer seca”, cayó enfermo, con fiebre y vómitos. Entonces, se volvió como un niño, y Justina tuvo que cuidarlo, que alimentarlo, bañarlo. Así, sin ninguna vergüenza ni malestar, limpiarle las heces y recostarlo. ¿Qué podía hacer? Esperó paciente que la enfermedad se lo llevara.

No se atreve a confesar si sintió alivio cuando murió el marido. Ha visto hace poco su foto en el cuarto de su hijo y se ha conmovido. Lo ha superado, a él y a sus insultos. Por eso, se ha atrevido a volver a hacer la ruta hasta la posta donde fue esterilizada en Secclla.

“Tengo miedo que no nos dejen entrar”, dice en el camino. La posta está a dos cuadras de la plaza central del distrito. Está remodelada enteramente y pintada de amarillo. En una de sus paredes, hay carteles de campañas de ginecología. Justina se para frente a la posta en silencio. ¿En qué piensas?

La enfermera salé y pregunta qué sucede, por qué las cámaras, quién ha dado autorización. Buscamos una excusa para entrar, nos atiende la psicóloga del establecimiento.

-Que yo sepa no tenemos casos de mujeres esterilizadas, responde extrañada. Luego confiesa que tiene poco tiempo en el establecimiento de salud, que no ha salido a campo. Dice eso a pesar de que en la puerta de su consultorio hay un cartel grande que dice “política de reparaciones para afectados del conflicto armado interno”.

La obstetra comenta con orgullo que nacen 10 niños sanos al mes. La posta tiene capacidad de atender partos, incluso, a domicilio; han llegado equipos, personal. Y, por supuesto, desde el 2013, están trabajando un enfoque intercultural.

-En esta posta esterilizaron mujeres.

Y la obstetra, una joven delgada y de voz dulce, cambia de tema. “Nada se hace ahora sin el consentimiento, todos los métodos de anticoncepción son aprobados por las usuarias”. Las cosas han cambiado en Secclla. Menos la ambulancia, la misma que hace 20 años cargó con Justina y otras mujeres sigue funcionando. En el fondo del establecimiento, se conserva la infraestructura original, con techo de calamina. Justina recorre los pasillos como si reconociera la habitación donde despertó con dolor de vientre.

¿A ti también te duele la cabeza, Justina? Lejos de la posta, junto a la cocina a leña, hirviendo el choclo y las papas, Justina se atreve a decir que siempre que recuerda “cosas feas” le duele la cabeza. Muchas mujeres somatizan la tristeza, la vuelven física, la asumen como un mal que se activa de a pocos y que no tiene remedio. “Me duele la pena”, dicen las abuelas en las comunidades.

Justina va a asistir por primera vez a un encuentro de mujeres esterilizadas. Se encontrará con mujeres del norte, del centro y del sur del Perú, cuyos casos son muy parecidos a los de ella. Va a reconocerse en esas historias. Pero le ha costado aceptar, luego ha pensado que tal vez ya no queda más que perder. Los refugios emocionales, amicales los fue perdiendo de a pocos.

En Lima hay mujeres que se visten con polleras y marchan por las mujeres esterilizadas, le digo. Y responde, “¿de verdad?” Quizá nada de lo que hagamos puede reparar a Justina. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Huir? ¿Odiar al Estado? Hay una palabra que Justina dice no conocer, pero que ha puesto en práctica todos los 3 mil 620 días después de que la obligaron a esterilizarse: resiliencia. Y solo por eso y por su nieta de un año, Emi, a la que ama y espera nunca pase algo similar en su vida, es que ha contado su historia.

Esta crónica ha sido posible gracias al apoyo de Akoto Ofori-Atta y Leonor Mamanna, mentoras de Chicas Poderosas.