El día de mi biopsia coincidía con mi viaje por vacaciones.

Soñaba desde hacía meses con arena blanca y aguas cristalinas, con la playa del comercial de bloqueadores. Pero a la hora en que debería estar tumbada bajo el sol, escuchando el ir y venir de las olas, estaría tumbada, de nuevo, sobre una camilla.

Las compañías aéreas siempre me sacan de quicio. Pero, sumado el interrogante de una enfermedad, no sólo me sentía impotente presionando las opciones 1-2-1-5-2-1-1 y aguantando las ganas de estampar el celular contra el piso, sino que también me sentía terriblemente ridícula.

El ejecutivo, en cambio, fue muy amable, pero todos somos amables cuando escuchamos la palabra cáncer. Luego, me mandaron a la mierda por correo electrónico:

“Después de evaluar su solicitud y verificar toda la información correspondiente al caso 5375334, lamentablemente no podemos autorizar la excepción.

Debido a que la excepción médica que brindamos es para pasajeros que se vean incapacitados de realizar el viaje por riesgo vital u hospitalización imprevista y necesiten postergar su viaje.

Además no están contempladas las citas programadas y la documentación enviada por usted es un Primer control por nódulos y debido a eso la biopsia será una cita programada. Asimismo la documentación enviada no es un certificado médico.

Por tal motivo, no aplicaría el cambio por una excepción, esta respuesta es irrevocable. Damos por cerrado su solicitud.

Lamentamos los inconvenientes ocasionados.

Muchas gracias.”

Casi un mes después, prometieron devolverme los pasajes de las vacaciones perdidas. Para entonces, mis prioridades eran otras.

***

La biopsia demoró una hora y veinte minutos. Me anestesiaron el pecho derecho, así que lo único que sentía era el ‘clic’ en mi oído cuando extraían muestras de tejido con una especie de aguja, larga y hueca, y un gatillo en el otro extremo. Los colores de la habitación seguían siendo un error, pero esta vez observé cómo la doctora hurgaba cerca mi pezón, y cómo empapé la camilla de sangre después. Las sábanas eran un símbolo del caos total en contraste con el color de esas paredes, insultantemente limpias, que me exasperaba. Una vez terminó, me envolvieron en una armadura de vendas y gasas. Me dieron permiso para irme de frente a un bar y pedir una cerveza. O dos.

En los días siguientes, busqué paz en los números y las estadísticas. La Asociación Española Contra El Cáncer dice:

“En el año 2008 se diagnosticaron aproximadamente 1.380.000 casos nuevos de cáncer de mama en el mundo. En la actualidad es el tumor más frecuente en la población femenina tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.”

“La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y los 80 años, con un máximo entre los 45 y los 65.”

“Tanto el número de casos como las tasas de incidencia aumentan lentamente en España y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y a un diagnóstico cada vez más precoz. El aumento de la incidencia se estima en un 1-2% anual y es constante desde 1960 en Estados Unidos.”

“Se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de, aproximadamente, 1 de cada 8 mujeres.”

Yo no iba a ser una de ellas.

Tengo 29 años, pensaba. Suponía que la juventud y la carencia de antecedentes jugaban a mi favor. Mi madre, abuelas y tías no han tenido cáncer de mama. Es de locos pensar que el tumor es maligno, me decía. Me sentía tan optimista que, cuando me avisaron de la clínica de diagnóstico, 15 días después, que los resultados de la biopsia estaban listos, casi había olvidado el miedo y la pelota en mi pecho derecho. Entré en la clínica mirando la hora, pensando que, si no me hacían esperar, llegaba con tiempo de sobra a la siguiente función en el Cine Arte Normandie.

El diagnóstico no dejaba lugar a segundas preguntas. Tenía cáncer de mama tipo II.

***

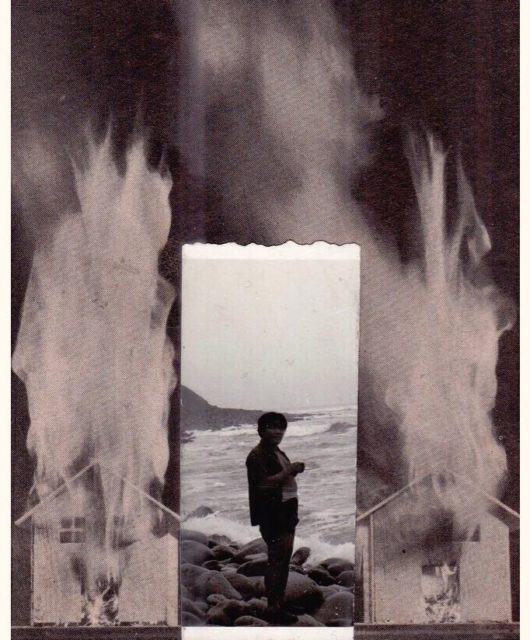

Los días que siguieron, me dividí en dos. Despertaba y pensaba: “Tengo cáncer”. Luego me olvidaba hasta la tarde cuando sin venir a cuento me paraba en seco, la boca abierta y la mirada perdida, pagando en el supermercado, en mitad de frases, o frotando los restos de tomate seco en el fregadero.

Sabía que harían más pruebas y sabía que existían dos grados peores. Así que quizá no era tan malo el mío. Pero no sabía cómo de malo era el mío. Quería que alguien me dijera que no me preocupara, pero al mismo tiempo me aterrorizaba saber más. El oncólogo que visité días después se inclinó sobre la mesa, arrugando la frente, para repetir lo que no se me había pasado por la cabeza. “No te puedes quedar embarazada ahora”, insistió. Yo sonreí como hago cuando no sé qué decir. Entendí que, en un país como Chile, en donde el aborto está prohibido, un embarazo sería incompatible con la quimioterapia que podría necesitar para curarme.

Todos estaban de acuerdo en que el tratamiento sería una combinación de quimioterapia, radioterapia y cirugía. Pero no sabían, todavía, en qué orden ni medida. Ni durante cuánto tiempo. La doctora que me dio la noticia dijo que por lo menos dos o tres meses, el oncólogo estimó seis meses, y la ginecóloga aventuró hasta un año. Una cree que siempre habrá tiempo para hacer ese viaje, para leer ese libro, probar ese plato, aprender a bailar, para abrazarse más fuerte, para pedir perdón. Pero no es verdad. No existe un tiempo para las cosas que no tuviste tiempo de hacer. Fue entonces cuando decidí regresar a casa.

***

La enfermedad no te golpea sólo a ti sino que rodea con su abrazo asfixiante a familiares y amigos. He perdido la cuenta de a cuántos les he atragantado la cena o provocado pesadillas. A otros les doy mis nuevas noticias dos veces, porque se me olvida que ya los había puesto al día. No hubo escenas dramáticas, menos una, pero sí silencios como mi manera de llorar: en las voces entrecortadas se oía la desesperación.

Me decían “qué bien se te ve”. Yo repetía que no me dolía nada.

Quizá eso es lo desesperante. No duele, no te ataca como un virus, pero está intentando matarte. Tu cuerpo está intentando matarte. Esa explicación, tan lógica como demencial, la explora Emmanuel Carrère, en su libro de no ficción ‘De vidas ajenas’. En sus páginas recoge la conversación con Étienne, juez y colega de su cuñada, quien le relata su primera noche en el hospital, horas después de haber sido diagnosticado de cáncer. Le habla de la rata que lo acompañaba.

“Es la imagen que perturba a Étienne la primera noche. Pero la rata está dentro de él. Lo devora vivo desde el interior”.

Más tarde, la rata desaparece.

“En su lugar hay una frase. Una frase que visualiza como si la tuviera escrita delante de él, en la pared.

Étienne no pronuncia esta frase fulgurante. Pronuncia otras que a mí me parecen aproximaciones, paráfrasis. Ninguna de ellas posee para mí el poder de evidencia y de eficacia del que Étienne habla. Anoto en mi libreta: las células cancerosas forma parte de ti tanto como las sanas. Tú eres esas células cancerosas. No son un cuerpo extraño, una rata que se hubiera introducido en tu cuerpo. Forman parte de ti. No puedes detestar tu cáncer porque no puedes detestarte a ti mismo (pienso, sin decirlo: por supuesto que puedes). Tu cáncer no es un adversario: es tú mismo.”

En el autobús, de camino a recoger los resultados de la biopsia, yo había escrito en mi libreta, decidida a construir una distancia entre la pesadilla y yo: “Yo no soy el cáncer. Pero el cáncer está dentro de mí”.

***

La mente inventa trucos para protegerse, para protegernos de nosotros mismos. Una semana después, una sospecha, peligrosa y efectiva, me ayudó a dormir de un tirón. ¿Qué pasaría si todo fuera un error? ¿Si se hubieran equivocado al etiquetar los frascos? ¿Si el cáncer le pertenecía a otra Ana Muñoz? Había mirado esa idea por el rabillo del ojo durante la tarde. Al momento de hacerme un ovillo entre las sábanas, volví a pensar: ¿Qué pasaría si todo esto fuera un error? Los músculos se relajaron y la mente se sumió en el sueño. El placebo funcionaba.

También dejé de usar desodorante, de beber agua de la llave, de comprar pollo con hormonas. Leía sobre los niveles de contaminación en Santiago y sobre las pastillas anticonceptivas que había tomado por años. Mi padre, quien también tuvo un cáncer hace unos quince años, después de la operación empezó a ir a misa los domingos y dejó de comer carne. La mente busca atajos en la razón cuando no entiende nada.

La palabra cáncer me queda todavía grande. Cuando la oigo nombrar, pienso que se refieren a otra persona que no soy yo. En unos días me someteré a una cirugía conservadora, después vendrá otro tratamiento y en unos meses estaré bien. Creo. No hay razones para pensar lo contrario, supongo. La verdad es que no lo sé porque este cáncer no duele. Y apenas lo entiendo. Desde luego no entiendo sus causas pero sí sus consecuencias. Me gustaría decir “me cambió la vida”, “ahora vivo cada momento intensamente”, o “aprendí a distinguir lo importante de lo prescindible”. Tampoco creo que seguir las instrucciones de los médicos hagan de mí una persona más valiente. Mi única batalla es no volverme loca mientras tanto.

Me gustaría terminar con una frase que dé un portazo inspirador a este testimonio, pero esto es más importante: Chicas, visiten a su ginecólogo. Háganse chequeos al menos una vez al año. Avisen a su amiga, a su tía, a su mamá; no vayan solas. Y cuídense, cuídense mucho.